ナショナリズムと憲法学

他者理解のためのナショナリズムが現実に根差した憲法理解を進める

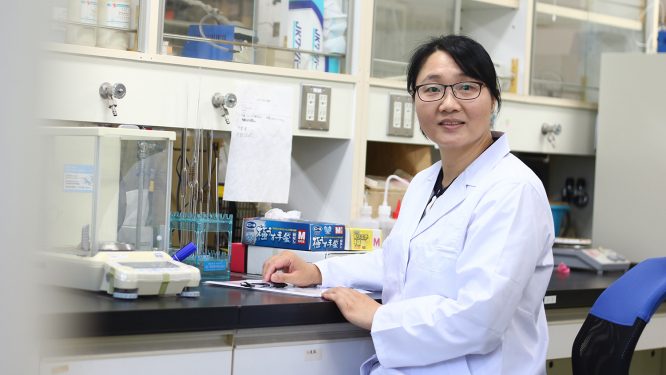

憲法と私たちの日常生活の関係は直接的に見えにくい。そのため、専門家と一般の人の間には憲法理解のギャップが生じる。栗田佳泰准教授はこの隔たりの解決にはナショナリズムの理解が重要だと話す。

「憲法は、基本的人権や国の統治機構を定めるだけでなく、『人は一人ひとりお互いに尊重し合うべきだ』という基本的な人としての在り方を掲げていると考えています。一方、ナショナリズムという言葉には、『外国人排斥』などの文脈で使う場合、ネガティブなイメージがありますが、本来は国民が協力し平和に共存するために必要な旗印のような意味もあります。また、ナショナリズムは他者との違いを理解するためのものでもあります。憲法を理解するには、ナショナリズムの理解が一つの手がかりになります。私はリベラリズム哲学から憲法を捉え、ナショナリズムとの関係性について考察しています」

栗田准教授によれば、日本におけるナショナリズムは江戸末期~明治期に極めて意図的に作られた。そのレガシーは昭和の敗戦を経て「清算された」ように見えるが、連綿と受け継がれている。そのため、戦後制定された日本国憲法を普遍的な感覚で理解する際に混乱が生じると説明する。

また、栗田准教授は日本人とは何かを直視することで、現実に根差した憲法理解が進むと続ける。

「『国民性』や『日本人としてのアイデンティティ』を問われてピンとこなくても、もっと身近でミニマムな単位、例えば『○○地域の地元愛』や『◎◎市民あるいは県民らしさ』であれば答えやすくなるかもしれません。身近な結びつきである郷土への理解が深まれば、重層的アイデンティティを持つ日本人であることに意識的になれます。それが分かってこそ私たちは、アイヌや沖縄の人々、在日外国人といったマイノリティとともに、健全な日本社会を形成・維持することができ、広い観念で憲法を理解できるのではないかと考えます」

私たちの暮らしに密接に関わっている憲法。郷土への想いが起点となり憲法の理解につながるという栗田准教授の話を聞き、憲法がこれまでよりも身近なものに感じてきた。

新潟市内の中学校で行われた新潟市主催「憲法のつどい」では法学部生による「公開模擬国会」実施に協力

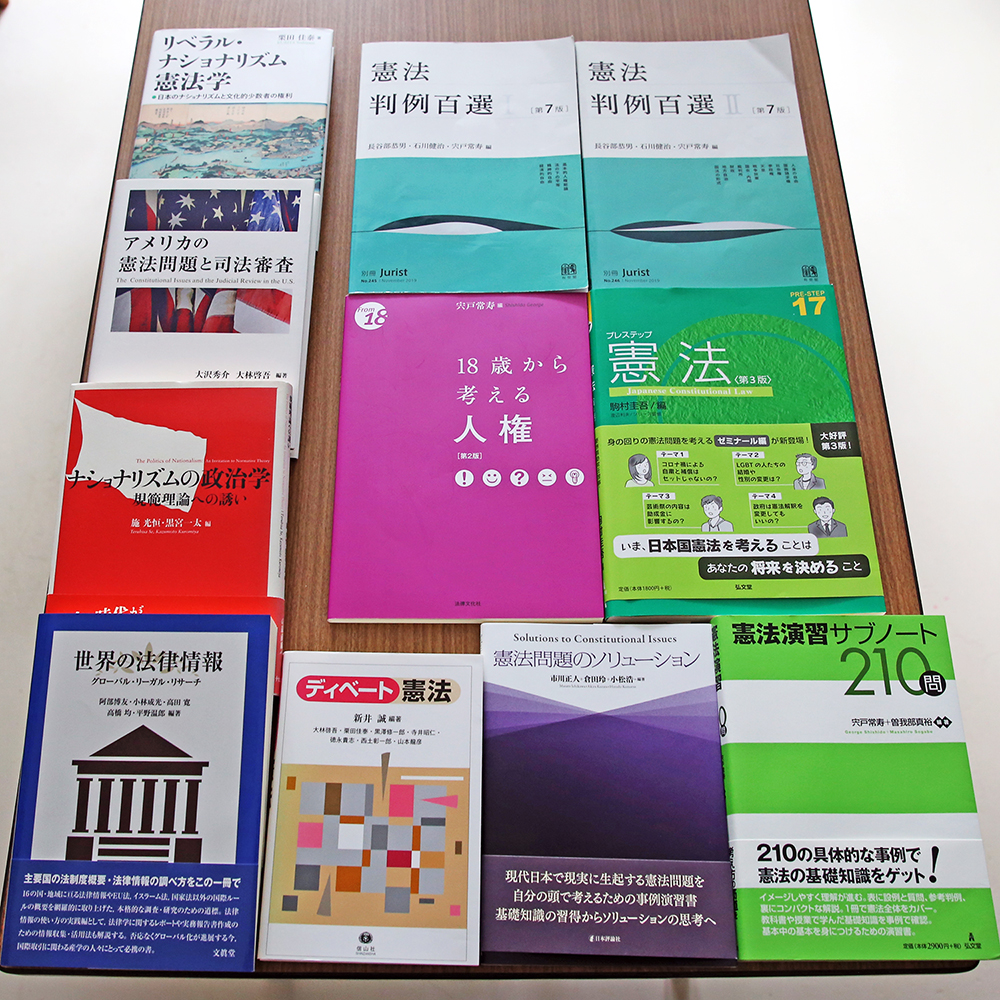

栗田准教授の単著(左上の『リベラル・ナショナリズム憲法学』。田上穣治賞(本賞)受賞(2020年))と分担執筆した共著

栗田准教授の単著(左上の『リベラル・ナショナリズム憲法学』。田上穣治賞(本賞)受賞(2020年))と分担執筆した共著

プロフィール

素顔

日々、研究に集中する栗田佳泰准教授の息抜きは日本茶。研究室には茶器を常備している。お気に入りは村上茶で、淹れ方にこだわりがある。低温のお湯で淹れることで豊かな香りと繊細な味わいが楽しめるそう。

※記事の内容、プロフィール等は2022年2月当時のものです。

関連リンク

タグ(キーワード)

掲載誌

この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第39号にも掲載されています。