食感とおいしさの科学

目の前においしそうな豚の角煮があります。

あなたがグルメレポーターなら、角煮のおいしさをどのように表現しますか?

「脂身がぷるっとしていて、とろけて・・・」

「赤身はほろほろで・・・」

「甘辛い醤油のタレが・・・」

おいしさには、味覚と嗅覚のように化学物質によって引き起こされる化学感覚と、触覚のように物理的な刺激による感覚、いわゆる食感が密接に関わっています。おいしさについて考えるとき、味とにおいが着目されがちですが、食感を忘れてはいけません。むしろ、歯で噛んで食べる食品のおいしさには、味やにおいよりも、食感の方が影響するという研究報告もあります。グルメレポーターになってもらいましたが、「ぷるっ」、「とろける」や「ほろほろ」のように、食感に関する言葉でおいしさを表現したのではないでしょうか?

食感を表現する日本語は445語あり、英語の約100語、フランス語の227語、中国語の144語よりもずっと多いです1。日本人は多様な語彙で複雑な食感を表現することができます。「もちもち」と「もっちり」、音は似ていますが、使いわけていませんか?皆さんは食感を敏感に感じとり、おいしさを判断していると言えます。

企業での食品開発でも、ご家庭での調理でも、おいしいものをつくるためには、適切な食感に仕上げることが重要です。おいしさの要因となっている食感はどのようなものか?、その食感をどのように評価し、定量化するのか?、どのように加工・調理すれば適切な食感に近づけることができるのか?、私の研究室(食品製造学研究室)では、これらの課題に挑戦しています。

研究室の取り組みを簡単に紹介します。

豚の脂身の代替食品(模擬脂身)の開発に取り組んできました。

脂身は独特な食感と甘い風味をもち、角煮、ステーキやとんかつに少し含まれているだけで、嗜好性が高まります。新潟県のご当地ラーメンの一つ、燕背脂ラーメンはスープに大量の背脂が浮いていることが特徴で、県内外に多くのファンがいます。脂身はおいしさに深く関わっている一方で、お医者さんから脂身の摂取を控えるようにと言われている方も多いのでは。摂取する脂質の質を改善することが重要とされています。

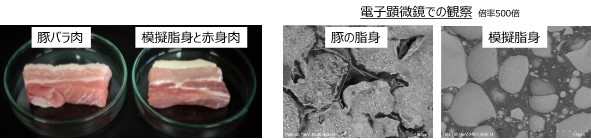

そこで、健康機能性を有する油を使って、脂身のような食感をもつ模擬脂身を開発しました。外観は本物の脂身と遜色ないと思います。また、電子顕微鏡での観察画像のように、脂身の脂肪細胞の大きさと、同程度の油滴で構成されるように製法を工夫しました。しかし、これだけではまだ、食感の再現には至りません。分子レベルで、食品の構造を制御する必要があります。本研究では、タンパク質分子間の結合を強める方法を見出し、食感を本物の脂身に近づけることができました。

研究室で開発した模擬脂身

研究室で開発した模擬脂身

ここでは、おいしさの構成要素として、味、におい、特に食感に着目して話してきましたが、おいしさに影響する要素はそれだけではありません。心身の状態、食文化や食経験、また、コマーシャルや口コミなどの情報もおいしさに影響します。また、うまく噛めなくなった人と健康な人とでは、おいしい食品が違ってきます。おいしさの研究は、食品科学の分野だけではなく、心理学、歯学、脳科学など様々な分野にまたがっています。私は幸いなことに、スイングバイ・プログラムに採用いただき、部局を超えて学際的な研究に取り組むチャンスをいただきました。今後も、食感の研究を通して、おいしい食品の開発に貢献する所存です。

参考文献

- 早川文代、現代日本人の食感表現、日本家政学会誌、2009、60巻1号、p.69-72

プロフィール

赤澤隆志

博士(農学)。専門は食品科学。香川大学農学研究科(修士課程)、カナダブリティッシュコロンビア大学歯学部客員研究生、愛媛大学連合農学研究科(博士課程)、宮城大学食産業学群助教を経て、2024年4月より新潟大学自然科学系(農学部)助教。新潟大学若手教員スイングバイ・プログラム採用教員(4期)。

※記事の内容、プロフィール等は2025年3月時点のものです。