意外と私たちの近くにいるマダニ~マダニの拡がりとマダニ媒介性感染症

飼い犬と散歩に出る方、農作業に従事されている方は「マダニ」に遭遇したことがあるかもしれません。マダニは私たちの生活圏内で実際に見る機会がある「外部寄生虫」の一つです。

2013年に「重症熱性血小板減少症候群」の日本でのヒト感染が初めて報告されました。これ以降数年、いろいろなメディアで「殺人マダニ」としてマダニが取り上げられました。しかし、「殺人マダニ」という表現には語弊があり、実際「殺人」の要因となるのは、この場合はウイルスになります。マダニの刺咬によってヒトの体内にSFTS (SEVEREFEVER WITH THROMBOCYTOPENIASYNDROME) ウイルスが侵入し、ヒトの中でウイルスが増えることで感染が成立します。マダニはいわゆる運び屋としての役割を果たしているのです。マダニが媒介する感染症は多く、代表的なものとしては、リケッチアを病原体とする日本紅斑熱、ボレリアを病原体とするライム病などが挙げられます。

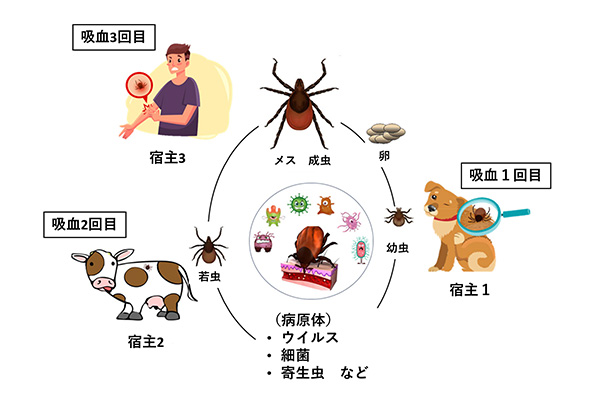

マダニは卵から孵化して幼虫となり、その時期に1度吸血、その後、脱皮し若虫へ成長し、この時期に2回目の吸血を行います。その後、再度脱皮をし、成虫になり、吸血を行います(図1)。1匹のマダニがその生涯において3度異なる宿主を吸血するため、「人獣共通感染症」を拡げる可能性もあり、感染症媒介者として重要な意義を持っていることになります。

(図1)マダニの生涯

(図1)マダニの生涯

マダニは自身では広範囲に動くことはなく、宿主を吸血している際にその宿主とともに動き、生息地を拡げることになります。よって吸血する宿主の種類次第で、マダニの動く範囲が変わります。感染症媒介マダニで考えると、重要な吸血宿主はクマ、イノシシ、シカなどが挙げられます。マダニは種類と成長段階によって吸血する宿主の好みが変わり、病原体も同様にその体内で定着増殖できるマダニ種が異なります。いわゆる、えり好み(種特異性)というものがあるのです。その地域に分布している野生動物が変化していくことは、そこの地域にいるマダニ種も変化し、さらに警戒すべきマダニ媒介性感染症も変化することになります。

また、地球温暖化や土地の使用状況の変化により、たった数年の間でも野生動物、そしてマダニの分布状況が刻々と変わってきていることが分かっています。 マダニに刺された際に、ご自身で抜去される方もいますが、その際にマダニの口先の部分が体内に残り、炎症が長く続く、病原体が体に拡がりやすいという報告もあります。すべてのマダニが病原体を持っているわけではありませんが、マダニに刺されたら、ご自身でとらずに皮膚科を受診していただくことをお勧めします。また、マダニがいそうな草むらや山などへ行かれる際には、できるだけ肌の露出を少なくし、虫よけスプレーを使用することで、マダニ刺咬の機会を減らすことができます。

プロフィール

サトウ恵

寄生虫学(特に蠕虫=多細胞寄生虫=ニョロニョロしている寄生虫)を対象とした研究を主に東南アジア諸国で行っている。大学所在地の課題解決として新潟でマダニの研究も実施している。

※記事の内容、プロフィール等は2025年6月当時のものです。

関連リンク

- マダニ対策、今できること(国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト)

- ダニ媒介感染症(厚生労働省Webサイト)

- 農作業や山菜取りなどで山林に入るときはダニによる感染症に注意しましょう(新潟県Webサイト)

タグ(キーワード)

掲載誌

この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第52号にも掲載されています。