“おいしさ”で地域の魅力を作り出す

~おいしさDX共創イノベーションプロジェクト~

新潟大学で2022年度から開始された共創イノベーションプロジェクト(共創IP)。

今号では、その1つである「おいしさDX共創IP」に焦点を当てる。

同プロジェクトは新潟の地域ならではの豊かな農林水産物や多様な食品の「おいしさ」を科学的に解明し、食に関わる産業の高付加価値化、新規事業の創生等を目指す取組だ。

新潟市、株式会社メビウスをはじめとする地域産業界と協働し、2024年度の内閣府「地方大学・地域産業創生交付金事業」にも採択された。

その精力的な活動を特集する。

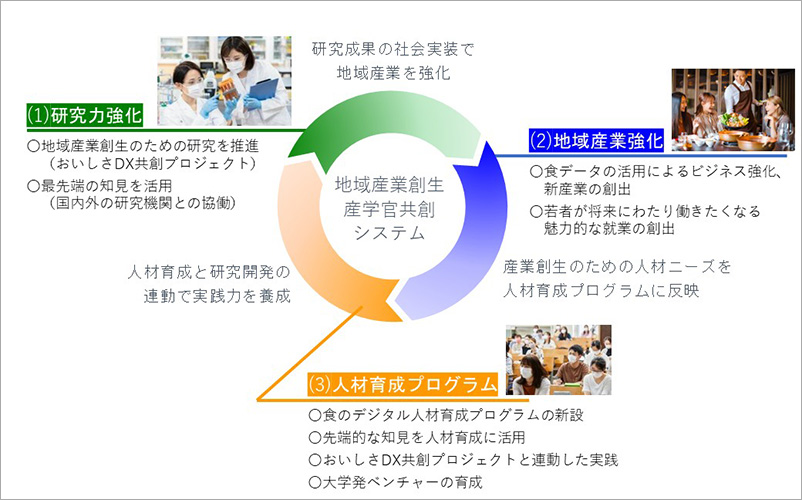

社会との共創で地域創生を目指す

新潟大学が2030年を直近の未来として見据え、大学の役割とビジョンを示した「新潟大学将来ビジョン2030」。その中で、地域との対話や産学官協働を活用した教育・研究活動を推進し、新たなライフ・イノベーションを生み出すための社会と地域の共創拠点を目指すことを掲げている。このミッションに基づき、新潟を若者たちが活躍できる魅力的な地域へと発展させるため、2022年度から始められたのが「共創イノベーションプロジェクト」(以下、共創IP)だ。その趣旨と目的を担当の川端和重理事・副学長に聞いた。

川端和重 理事(総括・社会連携 担当)・副学長

川端和重 理事(総括・社会連携 担当)・副学長

「若者にとって魅力的な地域を作るためには、まず地域の特色ある産業群のアピールが必要だと私たちは考えました。新潟県の総面積は全国で5番目に広く、特有の産業が多く存在します。それらの中には日本のみならず、世界に誇る製品や技術もあります。共創IPは、新潟が持つ国際的優位性やブランド力と、新潟大学の研究力を組み合わせて新たな価値を生み出し、魅力的な街づくりや地域産業の創生を目指すプロジェクトです」

これまでも新潟大学の教職員は、県内の自治体や産業界等と多様な活動を行ってきたが、それらの多くはある意味で、教育や研究活動の一環として進められる個人型の小規模な地域創生だった。共創IPでは、ユニバーシティ・アドミニストレーター(以下、UA)と呼ばれるエキスパート人材を採用し、事業化マネジメントを行うことで、組織レベルの地域創生事業として取り組む。

「地域における様々な課題を検討し、自治体や地域の産業界と共に事業構造を作ります。国や自治体の事業費を獲得した上でプロジェクトが動き始めます。UAはプロジェクトの事業化や交渉、資金調達の中核を担う存在です」と川端理事は話す。

食とテクノロジーの融合で新潟の食産業を強くする

新潟の食産業を科学技術で強くするおいしさDX

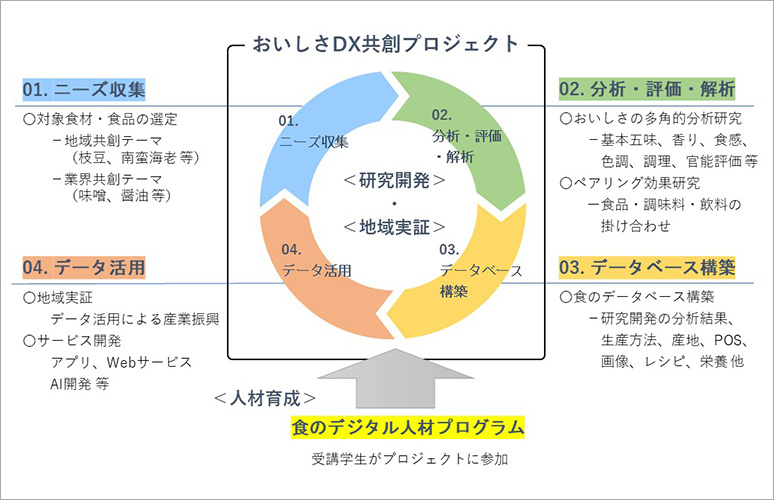

現在、共創IPでは8つの重点領域でプロジェクトが進行している。いずれも新潟の強みや特徴を俯瞰し、大学の強みを掛け合わせて選定した。その一つが「おいしさDX共創IP」だ。新潟の豊かな食材・食品の特徴とそれを掛け合わたペアリングによるおいしさの広がりを科学的に解明し、食に関わる産業の高付加価値化、新規事業の創生を目指している。味・香り・食感など、これまで主観に頼っていた表現を、食品科学と情報科学の融合研究によって「見える化」し、新たな提供方法の開発や新商品開発、観光、地域ブランド作りに生かす。

新潟は国内有数の食産業の集積地だ。例えば、本州日本海側で唯一の政令指定都市である新潟市は、食品製造業が市内の製造品出荷額の約4分の1を占めており、事業所数でも全国トップクラスの規模、集積を誇る。しかし、その多くが中小企業で構成されており、多種多様な食材・食品が地域の魅力の源泉となる一方で、持続可能性の向上やさらなる発展のためには課題があると考えられる。

「新潟の魅力発信において食は大きな強み。コシヒカリ、野菜も魚も季節ごと、さらには獲れたての美味しさがあります。産地に来ないと味わえない贅沢さです。単に味だけでなく、食べ方や地域性、文化的な背景も新潟の食を発信する重要な要素です。新潟大学を核に世界の様々な知を用いてそれらを科学し、新潟の食関連産業を強く・魅力的なものにするのが狙いです。」と川端理事・副学長は話す。

産学官連携によるにいがた2kmでのプロジェクト

おいしさDX共創IPでは新潟市中心地エリア「にいがた2km」を拠点に、新潟市と新潟大学、株式会社メビウスの3者が中心となり、飲食業や食品製造業をはじめとした様々な業種の事業者と連携し、新潟市の食関連産業の高付加価値化と、フードデータを駆使する人材輩出を目指すプロジェクト「にいがた2kmおいしさDX産学官共創プロジェクト」(以下、おいしさDXプロジェクト)を展開している。

メビウス社は食品業界で属人化しているレシピやノウハウをAIで解析・活用し、新たなレシピ開発や課題解決に貢献するシステムの開発を担当。新潟市は魅力的な地域産業と若者の雇用創出、地方創生に貢献する大学づくりを目的とする内閣府「地方大学・地域産業創生交付金事業」に申請し、採択された。また、新潟大学は国内外のトップレベルの研究者や実務家を招へいし、おいしさの分析やデータベースの構築・活用等の研究、食分野でデータを活用し地域産業創生に貢献する人材育成、中核となる研究・教育組織の整備等の大学改革に取り組む。

プロジェクトの事業化や交渉、資金調達等UAの役割を担うのは、社会連携推進機構の勝見一生准教授だ。

「日本におけるフードテックの領域では、一部の大学や大企業、ベンチャー、スタートアップが持つ先端技術に注目することが多いのですが、私たちは地域の食産業、特に中小企業等が生産する食材・食品等の特徴をデータ化し、そのデータの活用による地域産業創生に挑戦しています。新潟大学にある食品科学と情報科学をはじめとする科学的知見を活用し、新潟市をフィールドとして地域のおいしさのデータ基盤の構築と活用に取り組んでいます」

この取組で組織した”おいしさDX共創コミュニティ“の参画企業と共に、地域産業創生のための研究開発を進める。また、コミュニティの活動に学生も参加する機会をつくり、地域産業との協働による人材育成を進める。企業向けの説明会も精力的に開催しており、現在は新潟市内の飲食業・食品製造業の各社や業界団体等30社以上がコミュニティに参加している。

社会連携推進機構 勝見一生准教授

社会連携推進機構 勝見一生准教授

”おいしさ“の特性をデータ化し地域の飲食店や小売店等での実証商品開発のノウハウを蓄積する

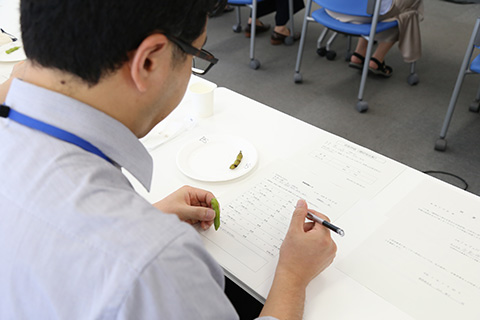

おいしさDXプロジェクト事業者向け説明会で熱心に話を聞く参加者

おいしさDXプロジェクト事業者向け説明会で熱心に話を聞く参加者

枝豆での実証実験味の特性分析、データを活用した地域実証

おいしさDXプロジェクトが構築を目指すのが、食材・食品のおいしさを数値化する”おいしさ“の特性分析サービスだ。農林水産物や食品製造業・飲食業の製品を分析することで、製品の特長の明確化や素材と調理法によるおいしさの違いをデータで紹介できるなど、おいしさの特徴を用いた販売展開につなげることができる。

具体例として、枝豆の「塩ゆで」と「焼き」の調理方法で生じる違いを分析した結果、「焼き」の方が、旨みやコクが強いことが分かった。メニューの中にこの分析データを表示することが注文に影響を与えるのか、新潟市内の飲食店で実証実験を行った。実験の結果では、枝豆の売り上げが2倍になり、半数の人が再注文をしたいと回答したことが分かった。

「おいしさをデータ化することで消費を促すだけでなく、枝豆の新しい食べ方を広める一助にもなりえます。こういったものが商品として実現すると新しいニーズが生まれます。また、AIで消費者の需要を分析したり、商品開発のノウハウを蓄積するシステムを構築するなど、よいものがどんどん生まれるような好循環をつくっていきます」と勝見准教授は話す。

ゆで枝豆と焼き枝豆の官能評価

ゆで枝豆と焼き枝豆の官能評価

食のデータを活用し、地域産業創生に貢献する人材を育成

また、おいしさDXプロジェクトは、人材育成の面でも重要な役割を果たす。学部生や大学院生を対象とした人材育成プログラムと、社会人を対象としたリスキリングプログラムの新設を計画している。

「これらのプログラムでは、国内有数の食産業の集積地である新潟市の拠点性を活かした産学協働体制を構築し、産業創生に資する実践型教育を行います。また、プログラムを通して学生と社会人の交流を作り、『この地で、この人たちと一緒に働きたい』という思いの醸成に繋がることを期待しています。地域の食産業との関係を深めることで、将来的な就業者数の増加や、食のデータを活用した大学発ベンチャー創出も視野に入れています」

「食」をテーマに多分野が連携する2つのセンター

おいしさDX共創IPにおいては、おいしさや食をはじめとしたデータの収集と、そのデータベース構築が重要だ。それを担うのは地域連携フードサイエンスセンターとビッグデータアクティベーション研究センターだ。どちらも複数の分野の研究者が連携することで、それぞれの視点や知見を活かした研究を進めている。

地域連携フードサイエンスセンターは、2002年に設置された「食」をキーワードにする研究者約70名から成るコア・ステーション(※)だ。センター長の西海理之教授に聞いた。

「食品、食材、食べるという行為など、様々な分野を研究する研究者がいます。「おいしさ」というキーワードを複合的な観点から分析するために、味や香り、食感、加工方法、健康機能性などのテーマに関わる約10名が参加しています。一人の研究者だけでは限界があるため、関連分野の研究者たちの知見を集め、社会課題の解決に取り組むことが重要だと考えています」

「食と健康」は、新潟大学が描くビジョンの大きな柱であり、同センターの果たす役割は非常に重要だ。おいしさDXプロジェクトでは、食材・食品のベストパフォーマンスのための研究や、地域が抱える具体的な課題解決に取り組んでいる。

また、ビッグデータアクティベーション研究センターは、人工知能等を基盤とし、各研究分野に蓄積されている大規模データから新たな知識の創出を目指す組織だ。おいしさDXプロジェクトには計7名の研究者が関わっている。

「食に関するデータは、食品会社でさえ十分に蓄積されていなかったり、企業秘密であったりすることが多いため、農林水産省や新潟県、新潟市と連携し、公開されている郷土料理のレシピを活用して独自のデータベースを構築しようとしています」と山﨑達也センター長は話す。

レシピによって異なる「軽く炒める」などの表現や材料表記を統一し、標準的なデータベースを構築することが目的だ。同時に、使用食材から摂取カロリーや塩分などを算出するデータベースの構築も進めている。このような「おいしさの見える化」の先には、個人の好みや体質に合わせた「パーソナライズ化」も視野に入れているという。

「例えば、年代によって味の感じ方が異なるという研究結果をふまえ、20代男性向け、60代女性向けなど、ターゲットに合わせた味付けの提案が可能になります。このような取組を通じて、『新潟にはこんなに良いものがある』という気づきを地元の方々に与え食産業や観光産業等の活性化、ひいては地域創生に貢献したいと考えています」

地域連携フードサイエンスセンター長 西海理之教授

地域連携フードサイエンスセンター長 西海理之教授 ビッグデータアクティベーション研究センター長 山﨑達也教授

ビッグデータアクティベーション研究センター長 山﨑達也教授※コアステーション

学部、研究科等の既存の学内組織にとらわれない本学の教員等のグループが、高度な大学教育プログラムの開発や卓越した研究拠点の形成を目指して行う教育・研究活動を、申請に基づき学長が認定する制度。学系や学部・研究科、研究統括機構等の下に設置される。

食の魅力発信の先にある様々なビジョンを見据え地域の魅力づくりに繋げる

食の総合知が機能する地域のシンクタンク

おいしさDX共創IPは、食産業の付加価値や生産性のさらなる向上、そして持続可能性と様々な地域でも展開可能という観点で、地域創生に貢献する。関連分野の研究者たちの知見を活用する「食の総合知」として社会課題の解決に取り組んでいる。再び川端理事・副学長に聞いた。

「新潟大学にある味の分析や香り、食品加工、フードテックといった研究力・技術力をもって地域のシンクタンクになろうというのが私たちのスローガンです。大学が地域と共に考え、汗をかき、転びながらも、再び立ち上がるということを事業として続けていきます」

プロジェクトの成果を飲食店や関係する生産者、企業が活用した先にはどのような未来を描いているのか。

「食の魅力発信の先には総合的な観光発信があり、その先には様々な人たちが集まる街というビジョンが生まれます。食をきっかけに始めた取組も、最終的には地域の魅力づくり、街づくりに繋がっていきます」

新潟に限らず地方都市には共通する課題が多い。グローバル化が進展した世界では、各国に共通する課題もあるだろう。「おいしさDX」が地域を越え、全国そして世界にある地域課題解決の一助となることに期待したい。

「にいがた2kmおいしさDX産学官共創プロジェクト」の必要性

新潟市都市政策部

政策監

宮崎博人さん

新潟市は人口減少を最重要課題としており、人口(生活者)が減ることで消費も減り地域経済が縮小する影響は大きいと考えます。

人口減少を食い止める取組に平行して交流人口の拡大が重要であり、ビジネス客や観光客の増加とその購買力で人口減を補い地域経済を活性化させることが効果的です。

しかし、観光に弱いとされる本市は、その効果が得られず、本市の魅力としてPRしている「食」も活かしきれていない状況がデータから見ることができます。

2023年の本市を訪れた来訪者の滞在中のクレジットカード等の利用を分析したところ、居酒屋・飲食店で利用した金額の割合は、東北の大都市や北陸の観光都市が約11%だったのに対し、本市は同じ割合が5%なのです。

来訪者が新潟の「食」を消費していない事実は、「素材を知らない」、「店を知らない」など、その魅力が情報として伝わっていないと考えます。

そこで「食」の魅力を新潟大学の科学知見と「にいがた2km」に集積するデジタル企業、さらに多くの飲食店やサービス企業と連携し、「食」の科学と「おいしさ」の可視化を「にいがた2km」を実証フィールドとして取り組むのが「にいがた2kmおいしさDX産学官共創プロジェクト」なのです。

「にいがた2km」が食とテクノロジーの融合拠点として、世界に広がることに期待します。

「おいしさDX」で新潟大学と共に描く新潟の未来

株式会社メビウス

ビジネスイノベーション本部

DXコンサル部 部長

林雅人さん

メビウスは、これまで地域創生を目的とした様々な産学官事業に取り組み、実績を積み重ね、評価をいただいてきました。それを踏まえ、今回の「おいしさDX」の取組に参画し、これまでにない新たな事業に挑戦していきます。

本プロジェクトにおいて、我々は「事業責任企業」と「事業者」の2つの役割を担うこととなりました。事業責任企業としては、これまで新潟市と連携して築いてきた地域企業の統括やコミュニティ運営の経験を活かし、円滑かつ効果的な事業推進に努めていく所存です。事業者としては、新潟大学と連携した味覚およびAI分野の共同研究を推進し、食とテクノロジーの融合による新規価値の創出を目指します。実際に、新潟大学が枝豆のおいしさを分析し、そのデータを活用した実証実験によって、枝豆の新たな食べ方の発見や、購買意欲の向上につながりました。新潟大学の持つ卓越した学術研究と、メビウスの持つ社会実装の力を融合させ「だれもが使える技術」を共創していきます。

おいしさDXは、街づくり、人材づくり、産業づくりを一体で進める大きな取り組みです。産学官それぞれの目的や立場の違いがありますが、互いの強みを活かしながら同じビジョンに向かって進むことで、これまでにない大きな価値や新しい可能性が生まれると信じています。これからも新潟大学と新潟市と共に活動を推進し、「食を通じた新潟の発展・変革」を実現していきます。

※記事の内容、プロフィール等は2025年10月時点のものです。

関連リンク

タグ(キーワード)

掲載誌

この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第53号にも掲載されています。