日本やアジアの少子化問題

働き方改革を本丸とした少子化政策を提唱し家族を形成しやすい環境を構築する

我が国の深刻な問題の一つにある少子化。2024年の合計特殊出生率は1.15と、過去最低を更新した。また、東アジア諸国の多くが「極低出生率」に直面しており、その値は世界的にも非常に低い。溝口由己教授は、東アジアの少子化にはどのような共通点があるのかを検証し、少子化の要因分析と対策に取り組む。

「日本、中国、韓国にフォーカスしてみると、低出生率の背景には資本蓄積を軸とした社会編成が影響していることが分かりました。同時に、3か国とも家族形成の困難、つまり『家族を持つ=辛い』状況に直面しているという気付きを得ました。この辛さの正体を解明するために、育児コストを中心とした家族形成コストに着目し、諸外国と比較しながら日本の少子化要因の探究と対策を検討しています」

家族形成コストは①貨幣コスト(養育費、教育費等)、②機会コスト(キャリアの中断等の逸失利益)、③所得の3つの要素により把握する。それぞれの推移を調査した結果、すべての国で家族形成コストが増大しているという共通点を見つけた。

「日本の場合、女性就業率増加による②の上昇、中国は市場経済改革を契機とする①の急激な上昇、韓国は①②に加えて男性における③の不安定化など、相違点はあるものの、総じて家族形成コストが上昇しており、これが低出生率を生み出していると言えます。家族形成コストの上昇は、結婚のコスパが悪化している状況を指します。結婚に踏み出せない若者が増え、非婚化・晩婚化につながり、ひいては少子化の要因となっていると考えられます」

溝口教授は現在、自治体と連携して少子化政策に携わるほか、セミナーなどを通じて必要な対策の提言活動にまい進。日本の出生率回復のカギに、働き方改革の推進をあげる。

「児童手当や保育施設の拡充も重要ですが、帰宅時間を今より週6時間分早めた方が効果的であるという研究報告や、働き方改革導入後、社内の出生数が5倍になったという企業もあります。私自身も『法定労働時間7時間&残業なし』を目指すべきだと提唱しています。大切なことは、人間の社会的再生産を軸に据えた社会編成に転換すること。結婚を望む人が結婚しやすく、求める人数だけ出産できるような社会の実現に向けて、これからも国内外で発信を続けていきたいです」

少子化は、経済力の低下や社会保障制度をも揺るがすことから「静かなる有事」と呼ばれている。この局面を打開するためにも、働き方改革の浸透が待たれる。

溝口由己教授の著書『少子化するアジア 家族形成の困難を超えて』

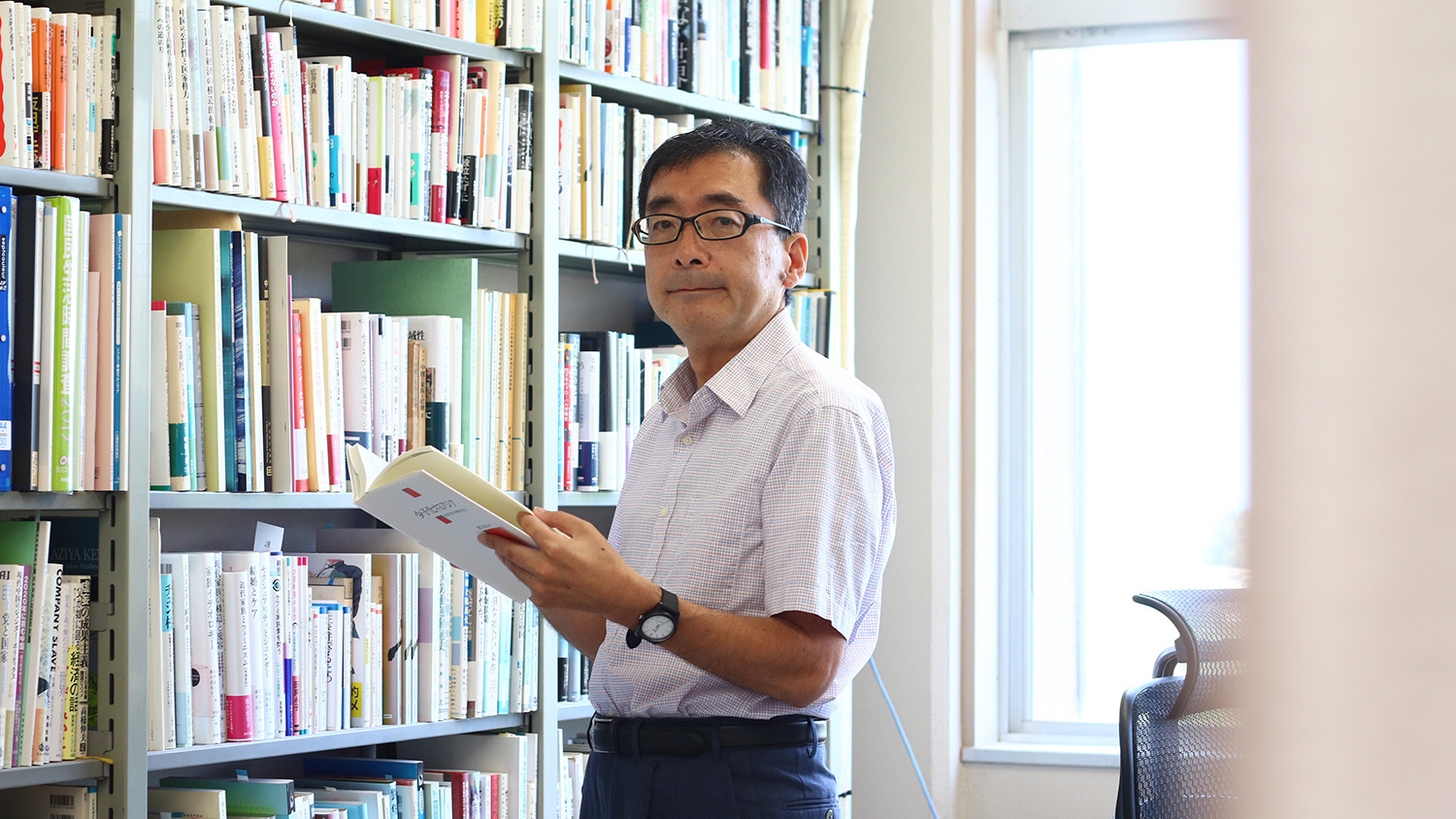

プロフィール

溝口由己

博士(経済学)。専門は中国経済論。日本をはじめ東アジア諸国の少子化要因について研究。本学アジア連携研究センターのプロジェクト「地方自治体と連携した少子化対策プラットフォーム構築」リーダー。著書に「少子化するアジア―― 家族形成の困難を超えて」など。

素顔

「法定労働時間7時間&残業なし」を目指すべきという溝口教授は、自らも夕方には帰宅し家事を実践、家族との時間を大切にしている。

中国留学中には中国料理調理師の国家資格を取得、得意料理は清蒸魚。

※記事の内容、プロフィール等は2025年10月当時のものです。

関連リンク

タグ(キーワード)

掲載誌

この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第53号にも掲載されています。