小さな粒子が教えてくれる、からだの不思議なつながり

歯周病原細菌が出す極小粒子が全身へ伝えるサイン

口の中の病変が、離れた臓器の病気に関わるー近年、そのメカニズムが分子レベルで少しずつ明らかになってきています。

歯周病は、歯を支える歯肉(歯ぐき)や歯槽骨(歯を支える骨)が歯周病原細菌の感染によって炎症を起こし、ゆっくりと破壊されていく病気です。成人が歯を失う主な原因のひとつであり、全身の健康にも深く関わっていることがわかってきています。

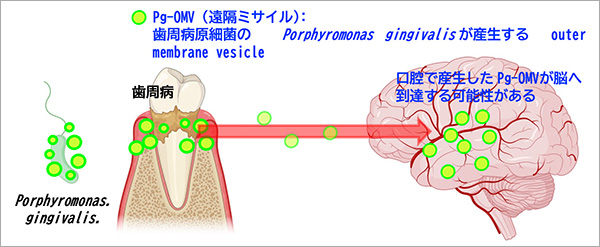

私たちは、その原因となる歯周病原細菌のひとつPorphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)が放出する「外膜小胞(Outer Membrane Vesicles: OMVs)」と呼ばれる極めて微小な粒子に注目しています。直径はわずか数十〜数百ナノメートル(1ミリの1万分の1ほど)で、毒性に関わるタンパク質や脂質、さらには遺伝情報の断片などを内包しています。この小さな粒子は、細菌のメッセンジャーとして、体内を巡りながら遠く離れた組織に影響を与えている可能性があります。

なかでも私たちが注目しているのが、通常は細菌の侵入を許さない“守られた臓器”—脳です。脳は「血液脳関門」と呼ばれる強固なバリアによって外界から厳重に守られています。ところが、Pg-OMV(P. gingivalis由来の外膜小胞)は、この壁をすり抜ける仕組みを持っているのではないかと考えられています。もしPg-OMVがこのバリアを越え、神経や血管の働きを変えてしまうとすれば、認知症やアルツハイマー病といった疾患の発症にも関わっているかもしれません。私たちは、この考えを「Pg-OMV遠隔ミサイル仮説(図1)」と呼び、研究を進めています。口の中で生じた微小な粒子が、細菌本体の感染を介さずに体の中を移動し、離れた臓器に影響を及ぼす―そんな新しい生体ネットワークの存在を、分子レベルで検証していきたいと考えています。

図1.Pg-OMVの遠隔ミサイル仮説(模式図)

図1.Pg-OMVの遠隔ミサイル仮説(模式図)

現在は、Pg-OMVがどのような経路をたどって脳へ侵入するか、血液脳関門を構成する細胞(内皮細胞)との相互作用に注目して解析を進めています。今後は, Pg-OMVが脳血管を通過後に起こる反応や、それが脳の働きにどのような影響をもたらすのかを段階的に明らかにしていく予定です。そして、この研究を通して、Pg-OMVが体の中でどのように振る舞い、何を伝えているのか、その全体像を描きたいと考えています。

最終的な目標は、Pg-OMVが脳へ届く「見えない経路」を解明し、その仕組みをコントロールすることです。具体的には、Pg-OMVの細胞表面への結合や、内部に取り込まれる過程の制御、さらには口の中での過剰な産生を抑える手段を見つけたいと思っています。経路の理解と制御が実現すれば、脳への影響を早い段階で予測し、将来的には認知症やアルツハイマー病の予防へとつながる可能性があります。歯科と神経科学が交わるこの最前線で、これまで見えなかった口腔と全身を結ぶ新しい医療の地図を、確かなデータを元に描いていきます。

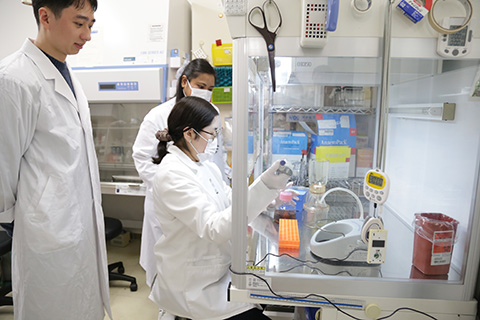

写真左側:Pg-OMV溶液、

写真左側:Pg-OMV溶液、

右側:P gingivalisを育てた培地

Pg-OMVの抽出風景

Pg-OMVの抽出風景

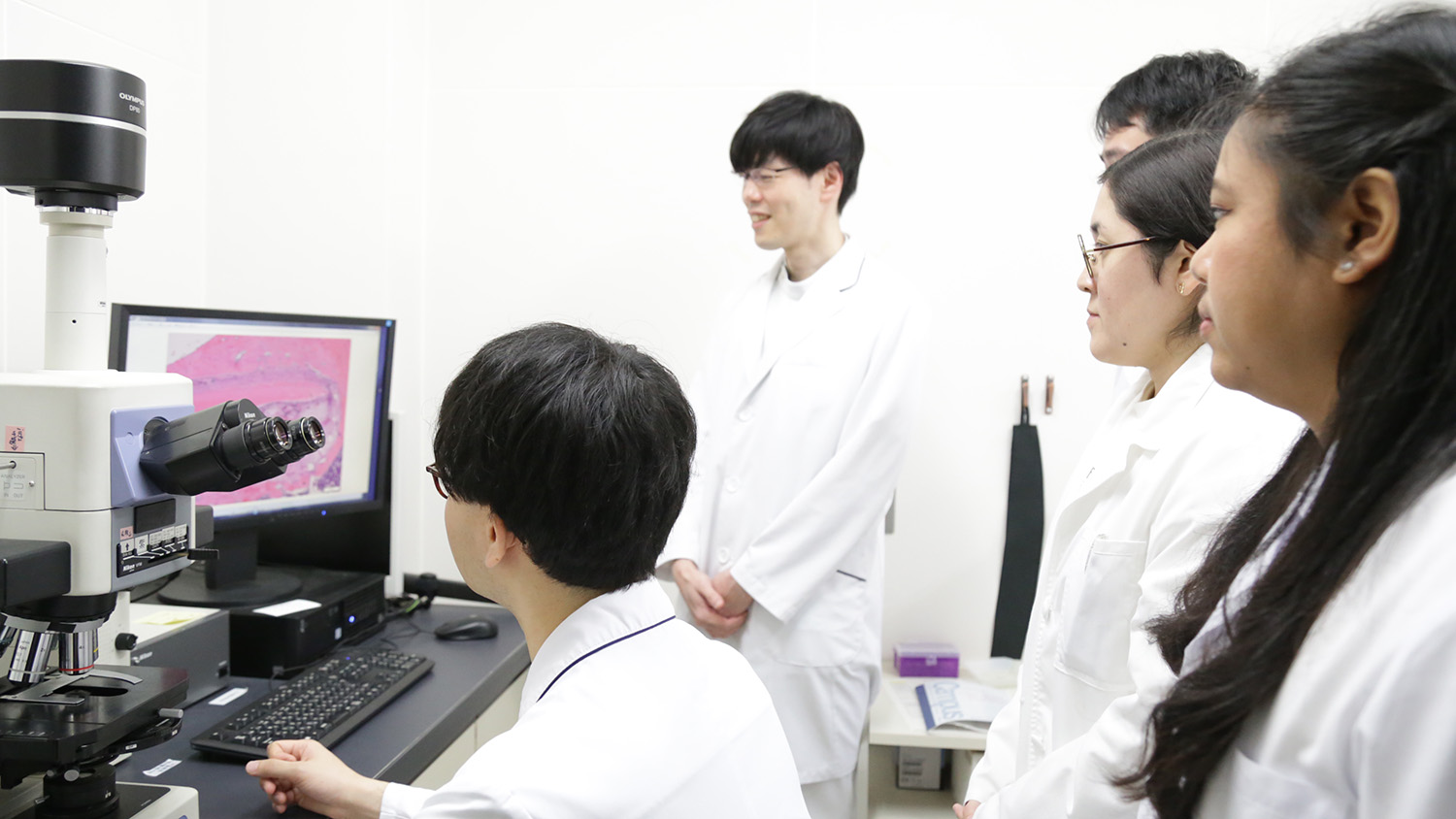

大倉直人講師の研究チームメンバー

大倉直人講師の研究チームメンバー

プロフィール

大倉直人

博士(歯学)。専門は歯内治療学。新潟大学大学院医歯学総合研究科修了後、米国 ミシガン大学 Research fellowを経て、2025年1月から新潟大学医歯学総合病院 歯の診療科講師。Pg-OMVの体内での移行経路と生体バリア通過の仕組みを解析し、脳への影響を分子レベルで解明するとともに、その制御法の開発に取り組んでいる。

※記事の内容、プロフィール等は2025年11月時点のものです。