肺炎球菌感染時に、免疫分子HLAクラスⅡが分解されることを明らかにしました-新たな肺炎治療法の開発につながる可能性-

本学大学院医歯学総合研究科微生物感染症学分野の土門久哲准教授と寺尾豊教授らを中心とした研究チームは、細菌性肺炎において感染者の免疫能が低下するメカニズムを明らかにしました。本研究を基盤とし、肺炎治療法の開発につながる可能性が考えられます。

本研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」に2021年1月28日19時(日本時間)に電子公開されました。

本研究成果のポイント

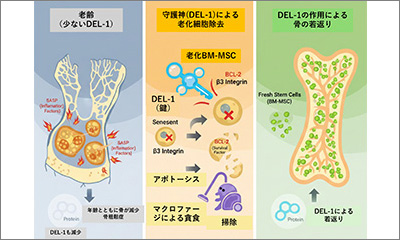

- 肺炎球菌に感染すると、肺組織に好中球(免疫細胞)が大量に集積する。

- 次いで、肺炎球菌が好中球を破壊し、内部のエラスターゼ酵素を細胞外へ漏れ出させる。

- そして、エラスターゼが、免疫のキーとなるHLAクラスⅡ分子を分解する。

- エラスターゼがHLAクラスⅡ分解することで免疫を減弱させ、肺炎を重症化させる可能性が示唆された。

研究内容の詳細

肺炎球菌感染時に、免疫分子HLAクラスⅡが分解されることを明らかにしました-新たな肺炎治療法の開発につながる可能性-(PDF:1.3MB)

論文情報

【掲載誌】Scientific Reports

【論文タイトル】Proteolytic cleavage of HLA class II by human neutrophil elastase in pneumococcal pneumonia

【著者】Hisanori Domon, Tomoki Maekawa, Toshihito Isono, Kazuyuki Furuta, Chikara Kaito, Yutaka Terao

【doi】10.1038/s41598-021-82212-5

本件に関するお問い合わせ先

広報室

電話 025-262-7000