河川の乱流制御を可能とする新発見-水害の大幅な削減につながる河道や都市排水施設の設計が可能に-

本学大学院自然科学研究科博士後期課程2年の仮澤広晃さん(次世代研究者挑戦的研究プログラム採択者)、災害・復興科学研究所/研究統括機構の安田浩保研究教授らの研究グループは、急斜面を流下する浅水の高速な流れにおいて、乱流1)が抑制され秩序的な構造(擬似層流)が形成される現象を実験的に発見しました。従来、流れの状態はレイノルズ数2)によって層流3)か乱流に分類されると考えられてきましたが、本研究はその理解に再考を促す成果です。このような秩序構造は、将来的に河川流れの制御や摩擦損失4)の設計的操作など、新たな流体設計の可能性を示唆するものです。本研究成果は、2025年8月19日(EDT)、国際科学誌「Physics of Fluids」のオンライン版に掲載されました。

本研究成果のポイント

- 滑らかな急斜面を流下するシートフローにおいて、流れの加速により乱れの成長が抑制され、秩序的な流速構造(擬似層流)が形成されることを実験的に確認しました。

- 形成された擬似層流は、完全に乱流とされる高レイノルズ数条件下でも平均水深の50倍以上という長距離にわたって持続し、層流と乱流の二分法的理解に対して新たな知見を与えます。

- 擬似層流の安定性とその形成条件に関する実測データは、堤防越流など実流場における流体設計の新たな可能性を示し、摩擦損失の設計変数化や河川・都市排水設計の自由度向上につながると期待されます。

【用語解説】

1)乱流(らんりゅう)

流れの中に大小さまざまな渦や乱れが不規則に発生し、空間的にも時間的にも複雑な変動を伴う状態です。速度や圧力が激しく変動し、予測が難しい一方で、自然界の河川流や雨水流など、実際の多くの流れはこの乱流状態にあります。

2)レイノルズ数(Reynolds number)

流体の運動状態を分類するための代表的な無次元数であり、流れが層流になるか乱流になるかの目安として用いられます。一般に、レイノルズ数が小さいと層流、大きいと乱流と判別されます。

3)層流(そうりゅう)

流体が層状に整然と流れる状態を指します。水や空気のような流れが、互いに滑りながらほとんど混ざり合うことなく、平行に流れているのが特徴です。流れの中に大きな渦や乱れは見られず、流速分布や圧力の変化も滑らかで予測しやすいという性質があります。

4)摩擦損失

流体が壁面や底面などと接することで生じるエネルギーの損失のことを指します。これは、流体内でのせん断応力(流れを抑えようとする力)に起因し、流れに沿った方向にエネルギーが徐々に失われていきます。一般には、流速や水深、底面の粗さによって変化します。

研究内容の詳細

河川の乱流制御を可能とする新発見-水害の大幅な削減につながる河道や都市排水施設の設計が可能に-

(PDF:1MB)

論文情報

【掲載誌】Physics of Fluids

【論文タイトル】Acceleration-induced laminarization of sheet flow over smooth steep slopes

【著者】H. Karisawa and H. Yasuda

【doi】10.1063/5.0279763

本件に関するお問い合わせ先

広報事務室

E-mail pr-office@adm.niigata-u.ac.jp

他のニュースも読む

-

研究成果 2026年02月13日

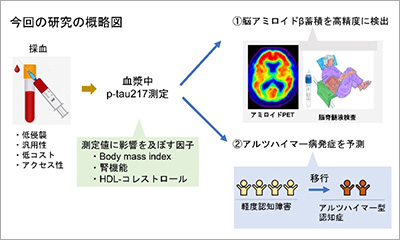

研究成果 2026年02月13日血液バイオマーカー”p-tau217″は脳内病理を高精度に検出し、アルツハイマー病の発症を予測する -臨床実装に向けた基盤を構築-

-

研究成果 2026年02月10日

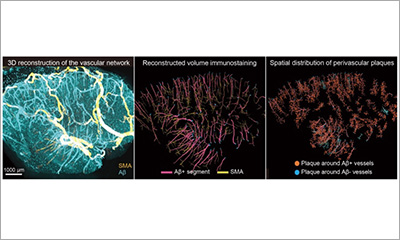

研究成果 2026年02月10日ひと剖検脳の三次元イメージングにより脳アミロイド血管症における血管アミロイド沈着の空間的分布を解明

-

研究成果 2026年02月10日

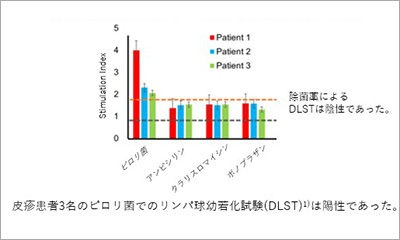

研究成果 2026年02月10日ピロリ菌除菌前の便中抗原量から除菌中/後の皮疹リスクを予測できる可能性-皮膚科×消化器内科での安全なマネジメントに貢献-

-

研究成果 2026年02月10日

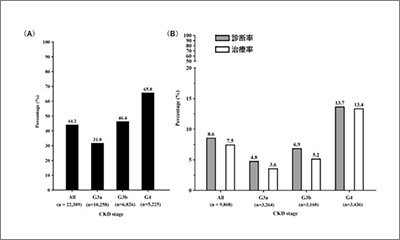

研究成果 2026年02月10日慢性腎臓病患者における代謝性アシドーシスの評価・治療の実態を解明-慢性腎臓病患者包括的縦断データベース(J-CKD-DB-Ex)より-